研究成果有体物の学外提供に関する手続き(学内)

| ニーズ | 知的財産を活用したい |

|---|---|

| 目的 | 知的財産に関する学内手続きを知りたい>研究成果有体物を学外に有償提供するとき |

| ターゲット |

|

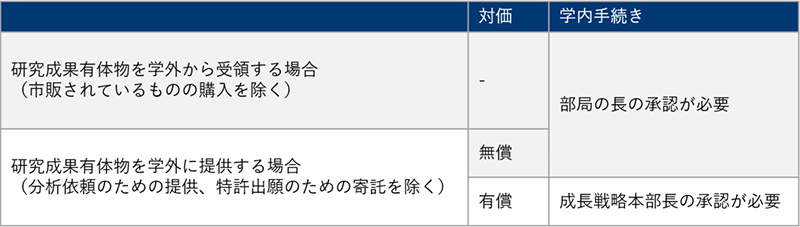

本学の資金、施設、設備その他の資産を用いて行った研究活動の過程で生じた研究成果有体物(マテリアル)を、学外に有償で提供する場合の、提供先との契約業務を成長戦略本部が担当しています。なお、研究成果有体物は、材料、試料(遺伝子、細胞、微生物、化合物、抽出物、実験動物、蛋白質等)、試作品、実験装置等が該当します。

成長戦略本部への届け出が必要な研究成果有体物

研究成果有体物を外部機関に提供する場合や、外部機関から受け入れる場合には、部局長の承認が必要です。また、契約締結手続きも原則として部局にて行われます。ただし、有償で外部機関に提供する場合には、部局長を通じて成長戦略本部長の承認を得る必要がありますので、お問い合わせフォームまたはメールよりご連絡ください。具体的な案件に限らず、事前の相談も受け付けています。

手続きの流れ

まずはメールまたは問い合わせフォームよりご相談ください。折り返し、担当者よりご連絡します。

▼

担当者にてヒアリングを行い、学外への提供の可否や必要な調整事項を整理します。本学での対応が困難と思われるものや、他の提供形態のほうが適切と思われる場合はこの時点でご案内します。

▼

担当者にて提供先(企業)との交渉、条件の調整などを行います。契約条件について合意に至った場合は、決裁・押印を経て契約(MTA)が成立します。

▼

担当者より連絡しますので、研究室より研究成果有体物を発送ください。

営利機関への提供

研究成果有体物を営利機関に提供する場合は、有償とすることが基本と考えられます。営利機関に提供する例としては、以下のようなものが挙げられます。

社内研究目的

本学の研究成果有体物を用いて、営利機関が独自の研究に使用する場合です。一般的には、本学は具体的な研究内容には関与しません。提供先営利機関が成果を公表したり、特許出願したりする場合もあるため、未公表の研究成果有体物を提供する際には秘密管理や目的外使用などへの配慮が必要となります。

ライセンス検討目的

本学の研究成果有体物を用いて、当該研究成果有体物に関する特許のライセンスを受けるかどうか営利機関が検討する場合です。別途、特許のオプション契約を結ぶ場合があります。

共同研究検討目的

本学の研究成果有体物を用いて、共同研究の可能性ならびに方法や条件を検討する場合です。

販売目的

営利機関が本学の研究成果有体物を試薬等として販売することを希望する場合です。作製した際の微妙な条件の差異や偶然性などにより、営利機関が独自に同一のものを作製することが難しい場合や、性質・性能の確認に時間を要することから、このような希望は少なからず生じます。しかし、公費で作製された研究成果有体物を営利目的の事業のために提供することには議論もあり、慎重な判断が必要です。なお、本学で作製した化合物等を小分け販売するような契約は原則として行いません。

お問い合わせ

研究成果有体物に関わるお問い合わせは、下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。フォームのご利用が難しい場合は、メールでもお受けします。

- mta*saci.kyoto-u.ac.jp(*を@に変えてください)